Cet article sera complété au fur et à mesure des annonces ultérieures concernant la Sélection Officielle.

« Vous ne pouvez changer la vision politique des gens avec un film, mais vous pouvez au moins engendrer une discussion politique. » Costa-Gavras

Dans un monde aussi incertain, tourmenté, soumis à autant de vents contraires et de cataclysmes, peut-être nous est-il permis de rêver que le Festival de Cannes, non seulement engendrera une discussion politique comme ce fut le cas avec de nombreux films de sa Sélection officielle par le passé, mais aussi, dans un élan d’optimisme, qu’il changera la vision politique de certains. Le cinéma peut-il changer le sens du monde ? Ou du moins en réorienter notre vision ? J’ose le croire.

Ce matin, à l’UGC Montparnasse, avait lieu la conférence de presse d’annonce de la Sélection officielle du 78ème Festival de Cannes menée par Thierry Frémaux, le Délégué général du festival, et la présidente Iris Knobloch qui, il y a trois ans, a succédé à Pierre Lescure qui lui-même avait succédé à Gilles Jacob. Une conférence qui annonce une sélection enthousiasmante qui fait la part belle aux premiers films (avec, évènement inédit, un premier film en ouverture) mais aussi aux grands cinéastes dont le talent n’est plus à prouver. Une sélection qui, comme toujours, cherche à trouver le fragile équilibre entre les découvertes et les cinéastes confirmés, le cinéma d’auteur et un cinéma plus grand public, avec notamment les films hors compétition. Une invitation à découvrir des « panoramas à couper le souffle » pour reprendre les mots de la Présidente du festival.

De cette 78ème édition, nous savions déjà qu’elle aurait lieu du 13 au 24 mai, que le jury serait présidé par Juliette Binoche, qu’une palme d’or d’honneur serait remise à Robert De Niro, que Laurent Lafitte serait le maître des Cérémonies d’ouverture et de clôture et enfin que Mission: Impossible – The Final Reckoning ferait partie de la Sélection officielle, hors compétition, et serait présenté le Mercredi 14 mai, au Grand Théâtre Lumière, en présence du comédien et producteur Tom Cruise, du réalisateur et scénariste Christopher McQuarrie, ainsi que toute l’équipe du film.

Avant l’annonce de la Sélection officielle tant attendue, la Présidente du festival Iris Knoblock a notamment rappelé la « mission historique du festival », « né en 1939, de la volonté d’offrir aux cinéastes du monde entier et à leurs films une terre d’accueil, un asile » et « de la volonté de réunir toutes celles et tous ceux qui, au-delà de leurs différences, parlent une seule et même langue, celle du cinéma. » « Depuis près de 80 ans, le Festival de Cannes dialogue ainsi avec le monde, incarne une France audacieuse, curieuse et ouverte. À une époque où la tentation du repli sur soi n'a jamais été aussi grande, ce message d'ouverture et d’espoir est fondamental. Nous avons plus que jamais conscience du rôle que joue le Festival de Cannes » a tenu à préciser la Présidente. « La promesse du Festival de Cannes est aussi d’accompagner les grandes évolutions de la société » a également rappelé cette dernière, ajoutant que « le Festival a pris connaissance avec sérieux et détermination des recommandations de la commission d’enquête parlementaire au sujet des violences dans le cinéma. »

Elle a également rappelé que l’édition 2024 du festival avait rassemblé plus de 39000 professionnels dont près de 4200 journalistes mais aussi que 15000 professionnels de140 pays s’étaient « réunis pour échanger et concrétiser des projets au Marché du film. » Elle a également souligné la fierté de voir les films de la Sélection officielle rayonner bien au-delà des frontières, citant Flow, The Substance, Emilia Perez et Anora qui « se sont envolés vers leur incroyable destin ».

« Les films sélectionnés interrogent, alertent et suscitent des débats. Mais surtout, ils révèlent les talents de demain » a-t-elle également signifié, ajoutant que « ici, les audaces trouvent un écho » , citant Welles, Tarantino, Campion, Bong Joon-ho. « Tous ont vu leurs destins basculer par cette magique palme d’or dont nous fêterons cette année les 70 ans. Notre plus grande fierté : continuer d’être cette incroyable dénicheur de talents. »

« Je suis très heureuse qu’un changement continue de s’imposer. Les femmes sont finalement entendues. Le festival y est particulièrement attentif. Elles ne demandent plus leur place. Elles la prennent. Nous sommes honorés d’amplifier leurs voix, de mettre en lumière leur incroyable talent. » Ainsi la présidente du festival a-t-elle introduit son propos pour annoncer de nouveau qui présiderait le jury de cette 78ème édition. « Deux femmes se succèdent pour la première fois depuis 60 ans dans ce rôle. Juliette Binoche traverse les cinématographies du monde entier. Une des rares Françaises à avoir eu un Oscar. »

Enfin, elle a tenu à rappeler, à l’heure à laquelle l’IA monopolise l’attention, que « le cinéma est une aventure profondément humaine » : « rappelons-nous qu’il repose avant tout sur l’engagement de femmes et d’hommes. Nous en avons eu un magnifique exemple à travers la remarquable résilience de nos amis américains mobilisés malgré les incendies dévastateurs de Los Angeles. »

Le Délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux a ensuite pris la parole, en commençant par remarquer que « l’autre invention de Louis Lumière, c’est la salle de cinéma que nous fêterons à la fin de cette année » (retrouvez ici mon article consacré au documentaire Lumière, l'aventure continue !) et que la Sélection officielle comprend la compétition, Un Certain Regard, Cannes Première, les Séances spéciales auxquels il faut ajouter les Séances de Minuit.

2909 longs métrages ont été vus par les sélectionneurs cette année, un record alors qu’il y a 10 ans à peine, il n’y avait pas plus de 1000 à 1500 films visionnés. 68% de ces 2909 films sont réalisés par des hommes. 1127 sont des premiers films. Ils témoignent ainsi de la « vitalité de la création mondiale. » Parmi tous ces films, ce sont 156 pays qui sont représentés.

Avant de dévoiler la sélection, comme chaque année, Thierry Frémaux a décelé une tendance, cette année celle-ci : « Les films que nous avons vus, leur assemblage dessine le monde dans lequel nous vivons, plein de violence et de tension. Mais aussi plein d’amour et d’humanité, de tolérance à autrui et d’éthique personnelle. Il n’est pas celui dont on parle dans les réseaux sociaux. Le sentiment de révolte, d’esprit de contradiction et de croyance en ces valeurs universelles est toujours là. Cette sélection officielle en témoigne. »

Il a enfin salué la mémoire d’Alain Delon, Marisa Paredes, Carlos Diegues, David Lynch et Emilie Dequenne. C’est à cette dernière qu’il a dédié la sélection.

Avant de voir plus en détails la Sélection officielle, précisons bien sûr qu’elle sera prochainement complétée. Seront également prochainement annoncés les membres du jury, les films de Cannes Classics et d’autres films en compétition. L’affiche de cette 78ème édition sera également prochainement dévoilée. Mettra-t-elle en scène un des disparus de cette année écoulée parmi ceux cités par Thierry Frémaux ce matin ? Ou bien rendra-t-elle hommage à un classique du 7ème art porteur d’un message que le festival souhaite faire sien et mettre en exergue pour cette édition ? Toutes ces informations viendront bien sûr compléter cet article au fur et à mesure de leurs annonces.

Le 21 avril 2025, le Festival de Cannes a dévoilé sa sublime affiche, en réalité une double affiche pour la première fois de son histoire. Magnifique hommage à la palme d'or 1966, Un homme et une femme de Claude Lelouch, mais aussi à ses deux acteurs principaux, Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant, récemment disparus. Un élan. Une étreinte. Un symbole d'éternité. D'union. De concorde. De judicieux symboles pour cette 78ème édition, et pour moi un écho à un inoubliable souvenir, la projection du film Les plus belles années d'une vie, dans le cadre du Festival de Cannes 2019. Je vous en avais longuement parlé, ici.

Nous savons aussi désormais que Juliette Binoche, dans le jury de cette 78ème édition, sera accompagnée de : l’actrice et cinéaste américaine Halle Berry, la réalisatrice et scénariste indienne Payal Kapadia, l’actrice italienne Alba Rohrwacher, l’écrivaine franco-marocaine Leïla Slimani, du réalisateur, documentariste et producteur congolais Dieudo Hamadi, du réalisateur et scénariste coréen Hong Sangsoo, du réalisateur, scénariste et producteur mexicain Carlos Reygadas et de l’acteur américain Jeremy Strong.

La réalisatrice, scénariste et directrice de la photographie britannique Molly Manning Walker sera la Présidente du Jury Un Certain Regard du 78e Festival de Cannes. Elle sera entourée de la réalisatrice et scénariste franco-suisse Louise Courvoisier, de la directrice croate du Festival International du Film de Rotterdam Vanja Kaludjercic, du réalisateur, producteur et scénariste italien Roberto Minervini et de l’acteur argentin Nahuel Pérez Biscayart.

La réalisatrice, scénariste et productrice Maren Ade sera la Présidente du Jury des courts métrages et de La Cinef du 78e Festival de Cannes. Elle sera entourée du réalisateur, scénariste et producteur Reinaldo Marcus Green, de la comédienne, auteure-compositrice-interprète Camélia Jordana, du producteur, photographe et ancien Directeur de la Filmoteca Española José María Prado Garcia et du réalisateur et scénariste Nebojša Slijepčević. Ils décerneront ensemble la Palme d’or du court métrage et les 3 prix de La Cinef, sélection du Festival de Cannes destinée aux films d’école. Le Jury découvrira les 11 films de la Compétition des courts métrages ainsi que les 16 films de la Sélection de La Cinef.

Après le duo Emmanuelle Béart et Baloji l’an dernier, la réalisatrice et scénariste italienne Alice Rohrwacher présidera le Jury de la Caméra d’or de la 78e édition du Festival de Cannes. Ce prix récompense un premier long métrage présenté en Sélection officielle, à la Semaine de la Critique ou la Quinzaine des Cinéastes.

Film d’ouverture

PARTIR UN JOUR de Amélie BONNIN | 1er film – Hors Compétition

Le film d’ouverture de cette 78ème édition sera pour la première fois un premier film, celui d’une jeune réalisatrice française. Un film d'Amélie Bonnin inspiré de son court métrage éponyme primé par le César du court métrage de fiction en 2023. Avec Juliette Armanet, Bastien Bouillon, François Rollin, Tewfik Jallab et Dominique Blanc. Synopsis : Alors que Cécile s’apprête à réaliser son rêve, ouvrir son propre restaurant gastronomique, elle doit rentrer dans le village de son enfance à la suite de l'infarctus de son père. Loin de l'agitation parisienne, elle recroise son amour de jeunesse. Ses souvenirs ressurgissent et ses certitudes vacillent…

COMPETITION

Pour l’instant, 19 films en compétition ont été annoncés dont 6 réalisés par des femmes a rappelé plusieurs fois Thierry Frémaux. Parmi ces films, nous noterons notamment celui de Jafar Panahi à propos duquel le cinéaste iranien a « demandé de ne rien dire». Parmi les sélections françaises, notons la présence de Dominik Moll dans lequel « Léa Drucker incarne une policière chargée d’inspecter le travail de ses collègues». Parmi les films français figure également le film de la comédienne (et réalisatrice) Hafsia Herzi dans lequel, selon Thierry Frémaux, elle démontre autant ses « talents de réalisatrice » que ses « convictions de femme ». Julia Ducournau revient également en compétition, quatre ans après sa palme d’or pour Titane, pour un film intitulé Alpha. Selon Thierry Frémaux, à nouveau elle « visite le cinéma de genre pour en faire un cinéma de mise en scène, d’invention formelle, de comédiens », notamment « Tahar Rahim dans un rôle de composition très saisissante. » Nous aurons également le plaisir de retrouver en compétition Wes Anderson « avec sa troupe d’acteurs », les frères Dardenne mais aussi les derniers films de Tarik Saleh, de retour à Cannes, trois ans après le captivant La Conspiration du Caire (prix du scénario), et de Joachim Trier, quatre ans après Julie (en 12 chapitres), prix d'interprétation féminine pour Renate Reinsve. Sergueï Loznitsa nous propose un film sur « L’URSS des années 30 ». Le très attendu Nouvelle vague de Richard Linklater figure également parmi les films de la compétition.

THE PHOENICIAN SCHEME de Wes ANDERSON

EDDINGTON de Ari ASTER

© Courtesy of A24

JEUNES MÈRES de Jean-Pierre et Luc DARDENNE

©Christine Plenus

Jessica, Perla, Julie, Ariane et Naïma sont hébergées dans une maison maternelle qui les aide dans leur vie de jeune mère. Cinq adolescentes qui ont l’espoir de parvenir à une vie meilleure pour elles-mêmes et pour leur enfant.

ALPHA de Julia DUCOURNAU

RENOIR de HAYAKAWA Chie

THE HISTORY OF SOUND de Oliver HERMANUS

LA PETITE DERNIÈRE de Hafsia HERZI

SIRAT de Oliver LAXE

NOUVELLE VAGUE de Richard LINKLATER

Le film sort dans les salles françaises le 8 octobre 2025. L'histoire de Godard tournant À bout de souffle, racontée dans le style et l'esprit de Godard tournant À bout de souffle.

DEUX PROCUREURS de Sergei LOZNITSA

FUORI de Mario MARTONE

O SECRETO AGENTE de Kleber MENDONÇA FILHO

(L’AGENT SECRET)

DOSSIER 137 de Dominik MOLL

UN SIMPLE ACCIDENT de Jafar PANAHI

THE MASTERMIND de Kelly REICHARDT

LES AIGLES DE LA RÉPUBLIQUE de Tarik SALEH

SOUND OF FALLING de Mascha SCHILINSKI

ROMERÍA de Carla SIMÓN

SENTIMENTAL VALUE de Joachim TRIER

HORS COMPETITION

Les films hors compétition promettent aussi cette année de beaux moments d’émotion avec, pour commencer, le nouveau film de Thierry Klifa dont j’affectionne particulièrement le cinéma, tout comme celui de Cédric Klapisch qui présentera également son nouveau long-métrage dans ce cadre. Sera également présenté hors compétition le nouveau film de Rebecca Zlotowski avec Daniel Auteuil et Jodie Foster.

LA VENUE DE L’AVENIR de Cédric KLAPISCH

Synopsis : Aujourd'hui, en 2024, une trentaine de personnes issues d'une même famille apprennent qu'ils vont recevoir en héritage une maison abandonnée depuis des années. Quatre d'entre eux, Seb, Abdel, Céline et Guy sont chargés d'en faire l'état des lieux. Ces lointains "cousins" vont alors découvrir des trésors cachés dans cette vieille maison. Ils vont se retrouver sur les traces d'une mystérieuse Adèle qui a quitté sa Normandie natale, à 20 ans. Cette Adèle se retrouve à Paris en 1895, au moment où cette ville est en pleine révolution industrielle et culturelle. Pour les 4 cousins, ce voyage introspectif dans leur généalogie va leur faire découvrir ce moment si particulier de la fin du 19ème siècle où la photographie s'inventait et l'impressionnisme naissait. Ce face à face entre les deux époques 2024 et 1895 remettra en question leur présent et leurs idéaux et racontera le sens de : La venue de l'avenir.

Avec Suzanne Lindon, Abraham Wapler, Vincent Macaigne, Julia Piaton, Zinedine Soualem, Paul Kircher, Vassili Schneider, Sara Giraudeau, Cécile de France et Claire Pommet.

LA FEMME LA PLUS RICHE DU MONDE de Thierry KLIFA

La femme la plus riche du monde, c’est ici Liliane Bettencourt ( Isabelle Huppert) lorsque l’héritière de L’Oréal a le coup de foudre pour l’écrivain-photographe François-Marie Banier, son cadet de 25 ans. Le film relate leur relation fusionnelle qui suscite l’inquiétude de sa fille et la surveillance de son majordome…. Avec aussi : Laurent Lafitte, Marina Fois et Raphaël Personnaz.

MISSION: IMPOSSIBLE – THE FINAL RECKONING de Christopher MCQUARRIE

VIE PRIVÉE de Rebecca ZLOTOWSKI

CANNES PREMIERE

Cette section, la plus récente, révèle chaque année des pépites, comme l’an passé En fanfare ou Le Roman de Jim. Thierry Frémaux a notamment évoqué La Ola comme un film qui allait « susciter de nombreux débats, par sa forme, celle d’une comédie musicale, et en raison des opinions affichées par le réalisateur et ses coscénaristes. »

AMRUM de Fatih AKIN

SPLITSVILLE de Michael Angelo COVINO

LA OLA de Sebastián LELIO

(LA VAGUE)

CONNEMARA de Alex LUTZ

ORWELL : 2+2=5 de Raoul PECK

DAS VERSCHWINDEN DES JOSEF MENGELE de Kirill SEREBRENNIKOV

(LA DISPARITION DE JOSEF MENGELE)

SEANCES SPECIALES

Comment souvent, les films en séances spéciales sont également particulièrement attendus et marquants comme ce fut le cas avec Le Fil de Daniel Auteuil l’an passé (qui vient de recevoir le prix Jacques Deray).

STORIES OF SURRENDER de BONO

DITES-LUI QUE JE L’AIME de Romane BOHRINGER

MARCEL ET MONSIEUR PAGNOL de Sylvain CHOMET

Le nouveau film événement de Sylvain Chomet (nommé 4 fois aux Oscars). Avec les voix de Laurent Lafitte, Géraldine Pailhas, Thierry Garcia, Anaïs Petit, Vincent Fernandel, Véronique Philipponnat. Le génie de Sylvain Chomet rencontre le soleil de Marcel Pagnol à travers une fabuleuse fresque humaine et historique. A l’apogée de sa gloire, Marcel Pagnol reçoit la commande d’une rédactrice en chef d’un grand magazine féminin pour l’écriture d’un feuilleton littéraire, dans lequel il pourra raconter son enfance, sa Provence, ses premières amours... En rédigeant les premiers feuillets, l’enfant qu’il a été autrefois, le petit Marcel, lui apparaît soudain. Ainsi, ses souvenirs ressurgissent au fil des mots : l’arrivée du cinéma parlant, le premier grand studio de cinéma, son attachement aux acteurs, l'expérience de l’écriture. Le plus grand conteur de tous les temps devient alors le héros de sa propre histoire.

SEANCES DE MINUIT

En séances de minuit, nous retrouvons notamment Yann Gozlan qui avait signé les palpitants Un homme idéal et Boîte noire. Cette fois, il présentera son dernier film, avec Cécile de France, Lars Mikkelsen, Anna Mouglalis et Mylène Farmer. Écrit par Yann Gozlan et Nicolas Bouvet-Levrard. D’après le roman de Tatiana De Rosnay, Les fleurs de l’ombre.

DALLOWAY de Yann GOZLAN

Synopsis : Clarissa, romancière en mal d’inspiration, rejoint une résidence d’artistes prestigieuse à la pointe de la technologie. Elle trouve en Dalloway, son assistante virtuelle, un soutien et même une confidente qui l’aide à écrire. Mais peu à peu, Clarissa éprouve un malaise face au comportement de plus en plus intrusif de son IA, renforcé par les avertissements complotistes d’un autre résident. Se sentant alors surveillée, Clarissa se lance secrètement dans une enquête pour découvrir les réelles intentions de ses hôtes. Menace réelle ou délire paranoïaque ?

EXIT 8 de KAWAMURA Genki

FENG LIN HUO SHAN de MAK Juno

(SONS OF THE NEON NIGHT)

UN CERTAIN REGARD

Comme toujours, à Un Certain regard, nous retrouvons un « cinéma plus de recherche formelle ». Nous y verrons notamment le nouveau film d’Hubert Charuel à qui nous devions Petit paysan, mais aussi un film nigerian, une première pour le Nigeria que ce film en Sélection officielle, ou encore le dernier film de Stéphane Demoustier qui avait signé notamment le remarquable Borgo. L’acteur de Triangle of sadness est également présent en tant que réalisateur pour son premier film. Le premier film d’une autre actrice figure également dans cette sélection, celui de Scarlett Johansson.

LA MISTERIOSA MIRADA DEL FLAMENCO de Diego CÉSPEDES | 1er film

(THE MYSTERIOUS GAZE OF THE FLAMINGO)

MÉTÉORS de Hubert CHARUEL

MY FATHER’S SHADOW de Akinola DAVIES JR | 1er film

L’INCONNU DE LA GRANDE ARCHE de Stéphane DEMOUSTIER

URCHIN de Harris DICKINSON | 1er film

HOMEBOUND de Neeraj GHAYWAN

A PALE VIEW OF HILLS de ISHIKAWA Kei

ELEANOR THE GREAT de Scarlett JOHANSSON | 1er film

KARAVAN de Zuzana KIRCHNEROVA | 1er film

PILLION de Harry LIGHTON | 1er film

AISHA CAN’T FLY AWAY de Morad MOSTAFA | 1er film

ONCE UPON A TIME IN GAZA de Arab et Tarzan NASSER

THE PLAGUE de Charlie POLINGER | 1er film

PROMIS LE CIEL de Erige SEHIRI

LE CITTÀ DI PIANURA de Francesco SOSSAI

(UN DERNIER POUR LA ROUTE)

TESTA O CROCE? de Matteo ZOPPIS, Alessio RIGO DE RIGHI

(HEADS OR TAILS?)

Le 23 avril, la Sélection Officielle a été complétée par les films suivants :

Compétition

DIE MY LOVE

Lynne Ramsay

MOTHER AND CHILD

Saeed Roustaee

Un Certain Regard

LOVE ME TENDER

Anna Cazenave Cambet

UN POETA

Simón Mesa Soto

O RISO E A FACA (LE RIRE ET LE COUTEAU)

Pedro Pinho

THE CHRONOLOGY OF WATER

Kristen Stewart

1er film

Cannes Première

RENAI SAIBAN

Kōji Fukada

ÁSTIN SEM EFTIR ER

Hlynur Pálmason

MAGALHÃES

Lav Diaz

Séances de minuit

LE ROI SOLEIL

Vincent Maël Cardona

HONEY DON’T

Ethan Coen

Séances spéciales

AMÉLIE ET LA MÉTAPHYSIQUE DES TUBES

Maïlys Vallade et Liane-Cho Han

1er film

MAMA

Or Sinai

1er film

ARCO

Ugo Bienvenu

1er film

QUI BRILLE AU COMBAT

Joséphine Japy

1er film

Et dans le cadre d’un hommage à Pierre Richard

L'HOMME QUI A VU L'OURS QUI A VU L'HOMME

Pierre Richard

COMPLEMENTS DE SELECTION du 08/05/2025

Compétition

RÉSURRECTION

Bi Gan

Hors Compétition

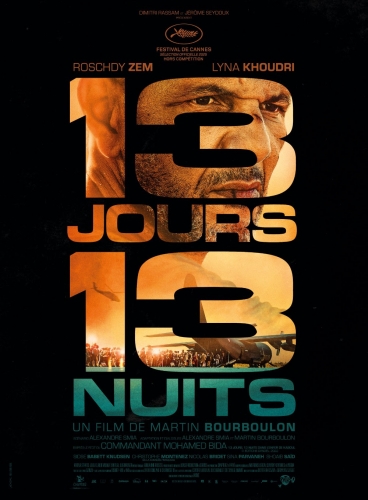

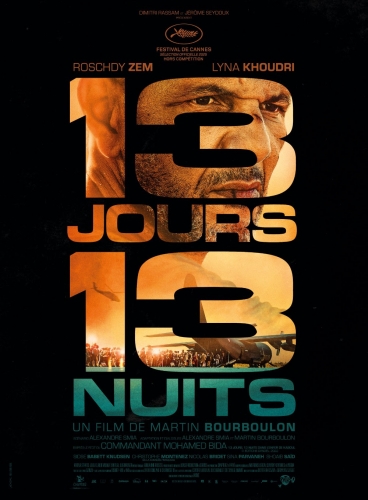

13 JOURS, 13 NUITS

Martin Bourboulon

Séance spéciale

THE SIX BILLION DOLLAR MAN

Eugene Jarecki

Cannes Première

MA FRÈRE

Lise Akoka et Romane Gueret

© Michaël JAN

16 œuvres immersives venant de 9 pays seront présentées en Sélection dont 9 en Compétition.

Le Jury de la Compétition immersive sera présidé par le réalisateur français Luc Jacquet qui sera accompagné de l’artiste américaine Laurie Anderson, de l’écrivaine française Tania de Montaigne, de la réalisatrice britannique Martha Fiennes et du créateur de jeux vidéo japonais Tetsuya Mizuguchi.

Ce prestigieux Jury aura la noble tâche de remettre le prix de la Meilleure Œuvre immersive lors de la Cérémonie de Clôture de la Compétition immersive, le 22 mai prochain.

Lancée en 2024, la Compétition immersive investit cette année l’Hôtel Carlton, lors du 78e Festival de Cannes.

CANNES CLASSICS 2025

© Roy Export Company Ltd

Le centenaire de The Gold Rush de Charlie Chaplin en pré-ouverture le 13 mai salle Debussy,

L’avant-première mondiale du film de Diane Kurys qui raconte le couple Montand-Signoret,

Les 25 ans d’Amores perros d’Alejandro G. Iñárritu en sa présence,

Un hommage à Edward Yang avec la copie restaurée de Yi Yi,

La ressortie d’À toute épreuve de John Woo,

Les 90 ans de Merlusse de Marcel Pagnol, Président du Jury en 1955,

Des documentaires pour penser à David Lynch, à Carlos Diegues, à Pierre-William Glenn,

Deux acteurs qui se filment, Shia LaBeouf et Raphaël Quenard,

Kevin Smith et Dogma de retour sur la Croisette comme la réalisatrice de Hong Kong, T’ang Shushuen, pour The Arch,

Un hommage à István Szabó,

Les 50 ans de Vol au-dessus d’un nid de coucou,

La légende du cyclisme Eddy Merckx pour la légendaire Course en tête de Joël Santoni,

Une projection en hommage à Mohamed Lakhdar-Hamina,

Des films rares en provenance de Colombie et d’Irak,

La première réalisatrice du Sri Lanka,

Les 120 ans de la naissance de Naruse,

Le Magirama d’Abel Gance,

Jayne Mansfield par sa fille l’actrice Mariska Hargitay,

Satyajit Ray par Wes Anderson grâce à The Film Foundation de Martin Scorsese,

Le réalisateur allemand Konrad Wolf sur le devant de la scène,

Un film argentin, Más allá del olvido, dont on se demande si Alfred Hitchcock ne s’en serait pas inspiré pour Vertigo,

Barry Lyndon en clôture, et…

Quentin Tarantino pour deux films et une rencontre autour de George Sherman

PROGRAMME DU CINEMA DE LA PLAGE

A HIDDEN LIFE TERRENCE MALICK 2019

HARD BOILED JOHN WOO 1992 –

LES MAUVAIS COUPS FRANÇOIS LETERRIER 1961 –

DUEL IN THE SUN KING VIDOR 1946

LA LÉGENDE DE LA PALME D’OR... CONTINUE ALEXIS VELLER 2025 –doc Suivi de SUNSET BLVD BILLY WILDER 1950 –

PALOMBELLA ROSSA NANNI MORETTI 1989 – 1h28

BARDOT ALAIN BERLINER 2025– doc

TENSHI NO TAMAGO MAMORU OSHII 1985

DARLING JOHN SCHLESINGER 1965

ANGE TONY GATLIF

FILM SURPRISE… (le vendredi 23 mai)

MÉLODIE EN SOUS-SOL HENRI VERNEUIL 1963

LES RENDEZ-VOUS DU FESTIVAL DE CANNES

- Rendez-vous avec... Christopher McQuarrie

Mercredi 14 mai à 12h30 - Salle Debussy

- Rendez-vous avec...

Robert De Niro

Mercredi 14 mai à 15h15 - Salle Debussy

-Rendez-vous avec...

Alexandre Desplat & Guillermo del Toro

Une leçon de musique en partenariat avec La Sacem.

Dimanche 18 mai à 14h00 - Salle Buñuel

Retrouvez ici la grille des projections du 78ème Festival de Cannes sur le site officiel du Festival de Cannes