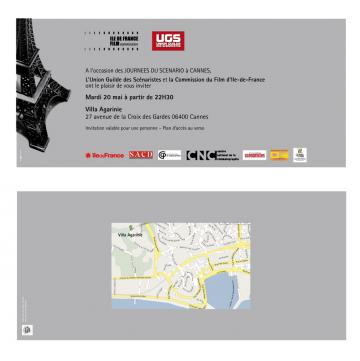

Alors que dehors la pluie tombe de nouveau et que les festivaliers se font (plus) rares sur la Croisette et en attendant de me rendre à la soirée organisée par l’Union Guilde des Scénaristes et la Commission du film Ile-de-France à l’occasion des journées du scénario à Cannes, j’ai quelques dizaines de minutes devant moi pour évoquer les deux derniers films en compétition officielle vus aujourd’hui et hier.

L'équipe de "Two lovers" de James Gray en haut des marches.

« Two lovers » : New York. Un homme hésite entre suivre son destin et épouser la femme que ses parents ont choisie pour lui, ou se rebeller et écouter ses sentiments pour sa nouvelle voisine, belle et volage, dont il est tombé éperdument amoureux.

L'équipe du "Silence de Lorna" sur les marches

« Le silence de Lorna » : Pour devenir propriétaire d’un snack avec son amoureux Sokol, Lorna, jeune femme albanaise vivant en Belgique, est devenue la complice de la machination de Fabio, un homme du milieu. Fabio lui a organisé un faux mariage avec Claudy pour qu’elle obtienne la nationalité belge et épouse ensuite un mafieux russe prêt à payer beaucoup pour devenir belge. Pour que ce deuxième mariage se fasse rapidement, Fabio a prévu de tuer Claudy. Lorna gardera-t-elle le silence?

Rien de commun et pourtant, et pourtant dans les deux cas, même si le contexte social et politique est différent (voir inexistant dans le premier cas) il s’agit de raison et de sentiments, d’être forts et fragiles. A priori rien de commun entre Lièges et New York et pourtant dans les deux cas on éprouve le même poids du silence. Et surtout dans les deux cas un amour dévastateur et irrépressible même si le sujet est explicite dans « Two lovers » et beaucoup plus implicite dans « Le silence de Lorna » où il s’agit surtout de montrer les dangers que doivent affronter les immigrés pour simplement vivre, trouver la voie du bonheur. Dans les deux cas, les protagonistes tombent amoureux de celui ou celle qu’ils ne devraient pas aimer. La comparaison s’arrête là.

Le style réaliste du « Silence de Lorna » (même si la caméra à l’épaule a été un peu abandonnée pour se fixer sur Lorna et la suivre, posément, à l’image de son sang froid et son inébranlable détermination) reste à l’opposé du style très classique de James Gray. L’intérêt du film de ce dernier provient davantage des personnages, de leurs contradictions, de leurs faiblesses, que du scénario très prévisible ou de la réalisation qui l’épouse…et pourtant, même si James Gray est plus doué pour le polar, il règne ici une tension palpable liée au désir qui s’empare du personnage principal magistralement interprété par Joaquin Phoenix avec son regard mélancolique, fiévreux, enfiévré de passion, ses gestes maladroits, son corps même qui semble crouler sous le poids de son existence, sa gaucherie adolescente : un sérieux prétendant au prix d’interprétation !

Ce dernier interprète le personnage attachant et vulnérable de Leonard Kraditor (à travers le regard duquel nous suivons l’histoire : il ne quitte jamais l’écran), un homme, atteint d'un trouble bipolaire (mais ce n'est pas là le sujet du film, juste là pour témoigner de sa fragilité) qui, après une traumatisante déception sentimentale, revient vivre dans sa famille et fait la rencontre de deux femmes : Michelle, sa nouvelle voisine incarnée par Gwyneth Paltrow, et Sandra, la fille d’amis de ses parents campée par l’actrice Vinessa Shaw. Entre ces deux femmes, le cœur de Leonard va balancer…

Un amour obsessionnel, irrationnel, passionnel pour Michelle. Ces « Two lovers » comme le titre nous l’annonce et le revendique d’emblée ausculte la complexité du sentiment amoureux, la difficulté d’aimer et de l’être en retour, mais il ausculte aussi les fragilités de trois êtres qui s’accrochent les uns aux autres, comme des enfants égarés dans un monde d’adultes qui n’acceptent pas les écorchés vifs. Michelle et Leonard ont, parfois, « l’impression d’être morts », de vivre sans se sentir exister, de ne pas trouver « la mélodie du bonheur ».

Par des gestes, des regards, des paroles esquissés ou éludés, James Gray dépeint de manière subtile la maladresse touchante d’un amour vain mais surtout la cruauté cinglante de l’amour sans retour qui emprisonne (encore un plan derrière des barreaux, en l’occurrence de Gwyneth Paltrow, décidément le cinéma et ceux qu’il dépeint a cette année soif de liberté et d’évasion, décidément le monde n’a jamais été aussi ouvert et carcéral), exalte et détruit.

James Gray a délibérément choisi une réalisation élégamment discrète et maîtrisée et un scénario pudiques (ou lisses, c’est selon). Même si le dénouement est relativement prévisible, le regard de Joaquin Phoenix est suffisamment intense pour ne pas nous lâcher jusqu’à la dernière seconde, nous y émouvoir même, malgré tout. James Gray n’a pas non plus délaissé son sujet fétiche, à savoir la famille qui symbolise la force et la fragilité de chacun des personnages (Leonard cherche à s’émanciper, Michelle est victime de la folie de son père).

Ci-dessus, image de "Two lovers" de James Gray

Un film d’une tendre cruauté.

Quant aux frères Dardenne, encore une fois ils s’imposent comme des directeurs d’acteurs exceptionnels (un prix d’interprétation de nouveau à la clef, cette fois pour Arta Dobroshi ? Ce n’est pas si improbable…) et, forts de leur expérience du documentaire, recréent une réalité si forte et crédible avec des êtres blessés par la vie dont les souffrances se heurtent, se rencontrent, s’aimantent.

Réaliste, humaniste, social sans être revendicatif mais au contraire nous plongeant dans l’intimité des personnages, ce « Silence de Lorna » est plus parlant que n’importe quel discours politique. Même si ce 6ème long-métrage des deux frères n’a pas la force de « Rosetta » et « L’enfant », il dépeint magnifiquement une douloureuse histoire d’amour entre des être au bord du gouffre, sur le fil, une histoire d’amour qui ne dit pas et ne peut dire son nom et qui n’en est que plus poignante. (cette définition pourrait d’ailleurs aussi s’appliquer aux personnages du film de James Gray).

Image du "Silence de Lorna" des frères Dardenne

Les Dardenne restent les meilleurs cinéastes de l’instant, à la fois de l’intime et de l’universel dans lequel tout peut basculer en une précieuse et douloureuse seconde : un thriller intime. Ce qualificatif pourrait d’ailleurs aussi s’appliquer à « Two lovers ». Deux films d’une vertigineuse sensibilité à l’image des sentiments qui s’emparent des personnages principaux, et de l’émotion qui s’empare du spectateur (de moi en tout cas). Irrépressiblement. Magnifiquement.

Sandra.M

-Après "Entre les murs", un nouveau film s'ajoute à la compétition : Two Lovers de James Gray qui y retrouve Joachim Phoenix et dans lequel joue également Gwyneth Paltrow. James Gray était déjà en compétition l'an passé avec le magnifique "La nuit nous appartient" (

-Après "Entre les murs", un nouveau film s'ajoute à la compétition : Two Lovers de James Gray qui y retrouve Joachim Phoenix et dans lequel joue également Gwyneth Paltrow. James Gray était déjà en compétition l'an passé avec le magnifique "La nuit nous appartient" (

C'est "Entre les murs" de Laurent Cantet qui a été séléctionné comme troisième film pour "représenter" la France

C'est "Entre les murs" de Laurent Cantet qui a été séléctionné comme troisième film pour "représenter" la France