Pour en savoir plus sur ce blog et sa créatric: CV, contact, partenariats ...

Bilan du Festival de Cannes 2011

Par ce bilan, quelques instants après la clôture de ce 64ème Festival de Cannes, je vais tenter de répondre à cette question qui revient chaque jour, et qui me replonge délicieusement mais avec nostalgie dans mes nombreux souvenirs, et à laquelle je ne peux bien souvent répondre par autre chose que par un large sourire énigmatique ou un galimatias extatique tant ce festival a brassé d’émotions bien souvent ineffables : comment était cette édition 2011 du Festival de Cannes ? Pas encore tout à fait dégrisée de cinéma, d’illusions, de légèreté, d’esquisses de rêves impossibles, de cette euphorie étrange et jouissive provoquée par ce mélange subtil de cinéma et de vie qui y ressemble là-bas plus qu’ailleurs et qui vous fait oublier la fatigue et le temps qui passe et que cela ne peut durer toujours et qu’il existe un ailleurs où tout ne tourne pas autour du cinéma, je vais tenter de faire le tri dans mes souvenirs encore joyeusement embrumés. Sans doute, de loin, le festival ne dure-t-il que onze petits jours mais vécu de l’intérieur l’intensité de chaque journée en fait un tour du monde émotionnel qu’il est bien difficile de retranscrire avec justesse une fois revenue chez soi et à ce que certains appellent réalité (une notion que je revendique de n’appréhender encore pas très bien).

Comment répondre quand tant d’images, de couleurs, de sensations, de musiques, de visages défilent dans mes souvenirs dont, pour un certain nombre, je me demande s’ils étaient réels ou le fruit de mon imagination débordante qui, telle celle du héros de Woody Allen, dans « Minuit à Paris », me ferait confondre la réalité et mon « âge d’or »? C’est comme ça que cela a commencé pourtant : par une déclaration d’amour à Paris, au pouvoir de l’illusion, de l’imagination, à la magie de Paris et du cinéma qui permet de croire à tout, même qu’il est possible au passé et au présent de se rencontrer et s’étreindre, une déclaration d’amour au cinéma évasion salutaire « dans une époque bruyante et compliquée ». Cela a commencé par Mélanie Laurent qui déclarait « Cannes, c’est magique », malgré tout ce qui n’y est pas aussi à Cannes et que, cette année, sans doute ensorcelée par Woody Allen, je n’ai pas vu ou en tout cas ai préféré ignorer : les blasés, ha-ra-ssés, cyniques, las, étrangement amnésiques, et les acharnés à paraître tout cela à la fois. Cela a commencé par la voix entraînante de Jamie Cullum chantant un « New York » qui n’a cessé de m’accompagner, refrain joyeux et teinté d’une douce mélancolie entendu comme une litanie du vip room à la Terrazza Martini, du club Albane au patio Canal + où, au choix, les soirées se terminaient dans un étourdissant tumulte. Oui, une douce mélancolie. Comme un signe prémonitoire puisque c’est le titre du film de ce festival qui m’a sans doute le plus marquée : « Melancholia », sans doute victime au palmarès des déclarations désastreuses de son réalisateur, après avoir été exclu du festival quelques jours avant la clôture afin que l’œuvre soit dissociée du cinéaste.

Mais aurait-il été possible de lui attribuer la palme d’or sans entacher l’image du festival ? Il l’aurait pourtant, à mon sens, beaucoup plus méritée que « The Tree of life », le vertige mystique et poème hypnotique de Terrence Malick à la réalisation certes d’une virtuosité époustouflante, aussi fascinant, audacieux, ambitieux qu’agaçant, qui a aussi le mérite de nous rappeler que le cinéma n’est jamais aussi beau que lorsqu’il est un art insaisissable et non un produit de consommation cadenassé, une expérience cinématographique qui sonde le cosmos avec lyrisme pour appréhender la douleur intolérable de la perte d’un enfant et la vanité, l’absurdité, la brièveté de l’existence.

Mais comment aurais-je pu ne pas être envoûtée par le film de Lars Von Trier, aux accents viscontiens (« Le Guépard » et « Ludwig » ne racontant finalement pas autre chose que la déliquescence d’un monde et d’une certaine manière la fin du monde) étant inconditionnelle du cinéaste italien en question ? Dès la séquence d’ouverture (une succession de séquences et photos sur la musique de Wagner mêlant les images de Justine –Kirsten Dunst et les images de la collision cosmique), j’ai été éblouie, subjuguée. Après cette séquence éblouissante, Lars von Trier nous emmène dans un château en Suède, cadre à la fois familier et intemporel, contemporain et anachronique, lieu du mariage de Justine, hermétique au bonheur. La première partie lui est consacrée tandis que la seconde est consacrée à sa sœur Claire (Charlotte Gainsbourg). La première est aussi mal à l’aise avec l’existence que la seconde semble la maitriser jusqu’à ce que la menaçante planète « Melancholia » n’inverse les rôles, cette planète miroir allégorique des tourments de Justine provoquant chez tous cette peur qui l’étreint constamment, et la rassurant quand elle effraie les autres pour qui, jusque là, sa propre mélancolie était incompréhensible. Melancholia, c’est aussi le titre d’un poème de Théophile Gautier et d’un autre de Victor Hugo (extrait des « Contemplations ») et le titre que Sartre voulait initialement donner à « La nausée », en référence à une gravure de Dürer dont c’est également le titre. Le film de Lars von Trier est la transposition visuelle de tout cela, ce romantisme désenchanté et cruel. C’est aussi un poème vertigineux, une peinture éblouissante, un opéra tragiquement romantique, bref une œuvre d’art à part entière. Un tableau cruel d’un monde qui se meurt ( dont la première partie fait penser à « Festen » de Vinterberg) dans lequel rien n’échappe au regard acéré du cinéaste : ni la lâcheté, ni la misanthropie, et encore moins la tristesse incurable, la solitude glaçante face à cette « Mélancholia », planète vorace et assassine, comme l’est la mélancolie dévorante de Justine. Lars von Trier parvient de surcroît à instaurer un véritable suspense qui s’achève par une scène redoutablement tragique d’une beauté saisissante aussi sombre que poignante et captivante qui, à elle seule, aurait justifié une palme d’or. Un film inclassable, qui mêle les genres, à contre-courant, à la fois pessimiste et éblouissant, l’histoire d’une héroïne incapable d’être heureuse dans une époque qui galvaude cet état précieux et rare avec cette expression exaspérante « que du bonheur ». Le jury en a d’ailleurs semble-t-il débattu. Ainsi, selon Olivier Assayas, lors de la conférence de presse du jury : « En ce qui me concerne, c’est un de ses meilleurs films. Je pense que c’est un grand film. Je pense que nous sommes tous d’’accord pour condamner ce qui a été dit dans la conférence de presse. C’est une œuvre d’art accomplie. » Kirsten Dunst incarne la mélancolie à la perfection dans un rôle écrit au départ pour Penelope Cruz. Lui attribuer le prix d’interprétation féminine était sans doute une manière judicieuse pour le jury de récompenser le film sans l’associer directement au cinéaste et à ses propos, lequel cinéaste permet pour la troisième fois à une de ses comédiennes d’obtenir le prix d’interprétation cannois.

Quel casse-tête d’ailleurs que ce palmarès sans doute pour le jury qui, certainement, a dû répondre à cette question : qu’est-ce qu’une œuvre de cinéma ? Evidemment pas forcément le film le plus évident, le plus accessible. Au contraire, peut-être le plus impalpable ? Et à celle-ci : qu’est-ce qu’une palme d’or ? Un film avec une portée sociale, politique, philosophique ? Un film intemporel ? Un film qui exprime une idée ou une situation complexe avec simplicité ? Un film à la réalisation complexe qui exprime une idée simple ? Un film qui échappe à toute catégorisation ? Un film qui porte l’art cinématographique et chacune de ses composantes à son paroxysme ? Un film qui nous transporte, nous éblouit, nous émeut ? Un film qui nous questionne ? Un film qui nous apporte des réponses ? Comment comparer « The Artist » à « The tree of life », « Michael » à « Habemus Papam » ? Comment décider que l’un mérité la récompense suprême et non l’autre ?

Lors de la conférence de presse du jury Robert de Niro a ainsi expliqué le choix du jury pour la palme d’or décernée à « The Tree of life » : « La plupart d’entre nous avons senti que c’était LE film, que cela avait la grandeur, l’ampleur, l’importance, l’impact, les intentions qui semblaient correspondre à la palme d’or ». Le jury se démarque ainsi des palmes plus politiques ou sociales de ces dernières années, avec un palmarès équilibré et éclectique (peut-être aussi plus consensuel) à l’image de l’édition 2011 qui, cette année, a réuni tous les genres, tous les styles, tous les tons faisant de cette sélection cannoise 2011 une radiographie magistrale de la diversité, de l’inventivité du cinéma mondial (et par ailleurs de la vitalité du cinéma français). Un cinéma qui s’est beaucoup intéressé à l’enfance meurtrie, au corps malmené, à l’infiniment grand et à l’infiniment petit, à la politique, mais qui, d’une manière ou d’une autre, a fait surgir la « grâce », l’espoir ou la générosité. Une sélection avec un record de films teintés de comédie après une sélection 2010 dont l’âpreté reflétait celle de la crise.

Difficile sans doute pour le jury de ne pas primer « The Artist » de Michel Hazanavicus, film muet en noir et blanc, si différent des films habituellement primés à Cannes, passé à la dernière minute de hors compétition à la compétition. D’autant plus difficile de ne pas primer ce film qu’il s’agit un hommage au cinéma, à sa magie étincelante, à son histoire, mais aussi et avant tout aux artistes, à leur orgueil doublé de solitude, parfois destructrice…et donc d’une certaine manière à Cannes. Film éblouissant, réjouissant, émouvant qui convoque de nombreux souvenirs de cinéma. Déclaration d’amour au cinéma qui ressemble à tant de films du passé et à aucun autre film contemporain dont la réalisation est étonnamment inspirée (dans les deux sens du terme d’ailleurs puisque, en conférence de presse, Michel Hazanavicius a revendiqué son inspiration et même avoir « volé » certains cinéastes). Film burlesque, inventif, malin et touchant. Parce que l’émotion n’est pas ce qui prime pour une palme d’or (mais qu’est-ce qui prime pour une œuvre, vaste question…), le jury a choisi de récompenser l’acteur qui l’incarne, cet « artiste » auquel le film est un hommage. Une récompense méritée et qui consacre une carrière construite pas-à-pas et qui n’en est sans doute qu’à ses débuts (on évoque maintenant une sélection aux prochains Oscars. Allez, je prends d’ores et déjà le pari non seulement d’une sélection mais aussi d’un Oscar à la clé ).

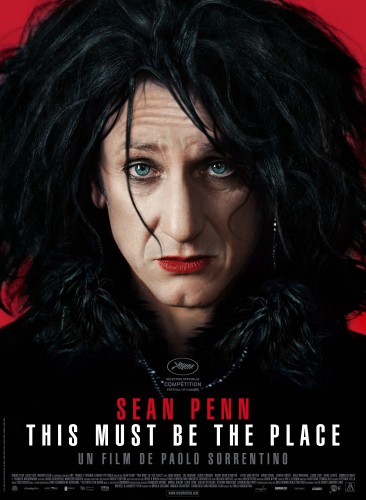

Sans doute le choix pour le jury du prix d’interprétation masculine a-t-il été cornélien, Sean Penn métamorphosé, transfiguré dans le film de Paolo Sorrentino, "This must be the place", étant réellement exceptionnel ! Robert De Niro a ainsi déclaré lors de la conférence de presse du jury : «« J’ai beaucoup aimé le film de Sorrentino, je pense que Sean Penn est exceptionnel dans ce film ». Le film de Sorrentino est ainsi le grand absent de ce palmarès même s’il a reçu le prix du jury œcuménique. Beaucoup de spectateurs ont été décontenancés par le mélange de genres dans l’histoire de ce chanteur de rock déchu, à la fois pathétique, touchant, ridicule, flamboyant, décalé, qui dans la deuxième partie part à la recherche d’un ancien tortionnaire nazi puis qui se transforme en parcours initiatique. La photographie ( qui fait penser aux peintures de Hopper), l’interprétation, la bande originale, le ton faisaient de ce film un de mes coups de cœur de cette édition 2011 et un prétendant idéal au prix du jury attribué à « Polisse » , le bel hommage de Maïwenn aux policiers de la BPM, à leur dévorant métier et leur dévouement, un constat effroyable sur la noirceur humaine dont la fin est bouleversante de beauté tragique, ces deux corps qui s’élancent, et font éclater ou taire la vérité, inadmissible, naitre l’espoir ou mourir de désespoir. Un film agaçant, intense, marquant, bouleversant, parfois même (sombrement) drôle.

Si de nombreux habitués étaient en sélection cette année : Moretti, Bilge Ceylan, Almodovar, les Dardenne, Kaurismaki… ils ont une nouvelle fois réussi à me surprendre. Almodovar avec son film le plus sombre, le plus inquiétant, horriblement fascinant, au scénario et à la mise en scène ciselés au scalpel, incroyablement maîtrisé, qui lui aussi mélange les genres avec une habileté déconcertante, se renouvèle sans renier ses thématiques habituelles. Les Dardenne, couronnés du Grand prix pour leur « Gamin au vélo » au contraire avec leur film visuellement le plus lumineux, aussi le plus populaire (pas mon préféré mais où leur direction d’acteur est une nouvelle fois remarquable), un film enragé, énergique, puissant, tendre et lucide qui a la force et la beauté sombre d’un concerto de Beethoven et une puissance, une émotion indéniables et qui n’enlèvent rien à la pudeur caractéristique du cinéma des Dardenne qui ont peut-être frôlé une troisième palme d’or…

Autre oublié du palmarès : « Michael » le premier film de Markus Schleinzer sur « les cinq derniers mois de la vie commune forcée d’un garçon de dix ans avec un homme de 35 ans », et qui dresse de cet homme un portrait affreusement normal, effroyablement quelconque, mais surtout sans aucun sensationnalisme, et qui aurait mérité là aussi un prix du jury. Un film fortement influencé par le cinéma de Haneke avec qui il a longtemps travaillé. Souhaitons-lui le même parcours…

Oublié également le film de Moretti, "Habemus papam", qui aurait mérité un prix du scénario, mon fou rire du festival, dont Robert de Niro a dit en conférence de presse : « Michel Piccoli est remarquable, Nani Moretti est exceptionnel. Tout est exceptionnel. Encore une fois nos décisions ont été difficiles à prendre. Il faut bien faire des choix, cela n’enlève rien aux films qui n’ont pas eu de prix. »

Je ne me prononcerai pas sur le prix de la mise en scène attribué à Nicolas Winding Refn pour « Drive » ni sur le grand prix ex-æquo reçu par Nuri Bilge Ceylan n’ayant vu ni l’un ni l’autre… même si j’aurais préféré que le prix de la mise en scène soit dévolu à Almodovar qui, cette année encore, passera à côté de la palme d’or, et même du palmarès après son sublime « Etreintes brisées » il y a deux ans qui, déjà, n’avait rien obtenu.

Le prix du scénario est revenu à la comédie maligne de Joseph Cedar « Footnote », un prix justifié pour une comédie israélienne ET universelle.

Dans les autres sélections, j’aurais eu deux coups de cœur : le premier c’est «La guerre est déclarée » de Valérie Donzelli, projeté en ouverture de la Semaine de la Critique. Une déclaration de guerre mais surtout d’amour. Un hymne à la vie, au courage, à la fugacité du bonheur, un film plein de douce fantaisie, avec une inspiration toujours très truffaldienne, et jamais mièvre. Mon autre coup de cœur dans les sections parallèles, c’est « Elena » (qui a reçu le prix spécial du jury Un Certain Regard), troisième long-métrage d’Andreï Zvianguintsev après « Le Retour » et « Le Bannissement », un film à la fois glacial, beau et cruel.

J’aurais vu moins de films sans doute cette année, mais dégusté chacun d’entre eux et chaque moment de ces 11 jours palpitants et pas seulement dans les salles de cinéma. De ce festival qui a tenu ses belles promesses, je retiendrai : un petit-déjeuner sur le toit du palais des festivals accueillis par un Thierry Frémaux toujours aussi enthousiaste, de magnifiques rencontres, l’énergie électrique de Keziah Jones, la musique envoûtante de Craig Armstrong, l’envie viscérale d’écrire qui l’emporte toujours, la frustration de ne pas en avoir toujours eu le temps, les étranges étreintes entre passé et présent (pas seulement dans le film de Woody Allen), le redoutable silence après la frénésie, des discussions à refaire le monde-souvent celui du cinéma- à n’en plus finir à des heures indues et dans des lieux improbables, des soirées sur la plage et notamment à se souvenir des belles choses, des ombres parallèles et toujours mystérieuses, une actualité qui dépassait la fiction , des conférences de presse passionnantes, des amitiés (parfois étrangement) indéfectibles, un bouleversant hommage à Jean-Paul Belmondo et une dernière soirée qui s’est achevée dans un restaurant à la table à côté de celle de Kirsten Dunst, évadée du film et du dîner de clôture, la réalité rejoignant une dernière fois la fiction, une dernière soirée à se dire si seulement la vie pouvait être toujours ce vertige étourdissant, et à rêver qu’elle puisse l’être. Et puis des images de cinéma, tant d’images de cinéma à l’aimer plus que jamais à la folie…qu’elles soient en couleur ou en noir et blanc, étourdissantes, fascinantes, terrifiantes, lumineuses, réalistes, poignantes, poétiques comme elles l’ont été tour à tour dans les films de cette édition 2011 qui resteront gravées dans ma mémoire, même un peu endolorie par un tel festival visuel, se mêlant à celles de mon étrange réalité.

Merci à France 3 pour sa mise en avant dans le documentaire « Cannes à l’envers » diffusé le soir de la clôture, à France info pour l’interview, à 20 minutes et à Orange pour la reprise de mes articles et vous pouvez encore me retrouver dans le documentaire « Tous critiques ? » (réalisé à l’occasion des 50 ans de la Semaine de la Critique) le 5 juin à 14H30 et le 11 juin à 19H45 sur ciné cinéma club. Merci à la Terrazza Martini, au restaurant de la plage Gray d’Albion, à ADR prod et au palais des festivals pour ce sympathique petit-déjeuner sur le toit du monde du cinéma.

Nous ne connaissons exceptionnellement pas encore les dates du Festival de Cannes 2012 (vraisemblablement à cause des élections) mais vous pourrez bien entendu les retrouver ici dès que ce sera le cas, ainsi que toutes les informations sur le Festival de Cannes 2012, et bientôt de nouvelles critiques de cette édition 2011. Je vous donne également rendez-vous sur In the mood for cinema pour de prochaines pérégrinations festivalières (Paris Cinéma et peut-être Cabourg, mais aussi Dinard et le Festival de Cinéma des Antipodes) et évidemment, comme chaque année, sur In the mood for Deauville pour le Festival du Cinéma Américain de Deauville au sujet duquel vous pourrez bientôt retrouver de nombreuses informations sur mes différents blogs. Pour ceux qui m’ont suivie en direct sur twitter, retrouvez-moi sur mon autre compte quotidien (@moodforcinema) mais aussi sur mon compte consacré à Deauville (@moodfdeauville ).